[aus: Der Der Patriot v. 7.9.1934]

Wie das Salz einst gewonnen wurde – Geduld und Zähigkeit von Salzwasser belohnt – Von „Isernen Pfannen“ zum Thermal-Radium-Solbad

Von Hedwig Probst, Westernkotten

[Der Text ist ein Auszug aus ihrer „Jahresarbeit“. – Ich habe den Text transkribiert und die beiden Fußnoten in den Fließtext mit eckigen Klammern eingefügt. Zunehmend komme ich zu der Erkenntnis, dass Hedwig Probst, immerhin ja die Tochter eines Lehrers, die erste Historikerin in unserem Ort war und spätere, wie auch Heinrich Eickmann, auf ihre Arbeiten aufbauen konnten. WM]

In „Isernen und bliggenen Pfannen“ gekocht

Die Dokumente der Westernkottener Sälzer geben nur geringen Aufschluss über die geschichtliche Entwicklung der heimischen Salzindustrie. Viel wertvollere Kunde über die Salzgewinnung in früheren Zeiten erhielt ich durch Erzählungen alter Dorfbewohner.

In den Sudhäusern, von denen die ältesten Urkunden sprechen, wurden bereits größere Mengen Salz gewonnen durch Kochen der Rohsole in mächtigen „Isernen und bliggenen Pfannen“ Die Erzeugnisse fanden reichen Absatz in der näheren und weiteren Umgebung unseres Ortes. Für den eigenen Gebrauch gewannen die Dorfinsassen das Salz vielfach selbst. Aus drei Brunnen — dem Windmühlen- dem Mittel- und dem Kappel-Brunnen — konnte jeder beliebig große Mengen Sole entnehmen. Diese wurde zu Hause in Kesseln gekocht. Der Siedeprozess ließ das Wasser in Dampf übergehen, und feine Salzkristalle setzten sich in dünner Schicht auf dem Boden und am Rande des Gefäßes ab. Das war die ursprünglichste Art der Salzgewinnung. Man erzielte durch mühsame Arbeit geringen Gewinn. Und doch bestand die Pflicht, noch von dem Wenigen an den Landesherren abzuführen, denn die Dorfbewohner waren „Zinsleute“, die verpflichtet waren, den eigentlichen Gutsherren der Saline bei Vermeidung der Vertreibung von Salzquelle (Aqua putei) und Salzhäusern (Sole — Reservoir — ancae casarum ad operationem Salis und Salzhäuser — Domus operum salis) den Zins zu bezahlen. [Aus dem Rechtsgutachten betr. die Saline Westernkotten von Oberbergrat Pieler (Dortmund), 4. April 1922

Von Stufe zu Stufe

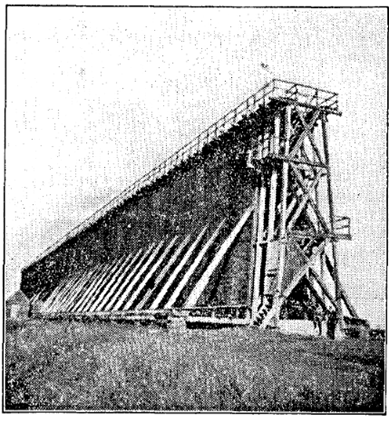

Um Zeit, Kraft und Feuerung zu sparen, suchte man im 16. Jahrhundert die Rohsole vor dem Kochen durch die Tafel- oder Flächengradierung hochprozentiger zu machen. Mit Holzschaufeln warf man das dem Brunnen entnommene Salzwasser gegen schräggebaute Holzwände, die mit schmalen Leisten in Zickzacklinien benagelt waren. Den Windungen folgend lief das Wasser über die Träufellatten, und Wind und Sonne gradierten es, bis es „siedewürdig“ war. Die Holzwände waren mit ihrer Stirnseite dem Westen zugekehrt, um die von dort vorherrschende Windrichtung auszunutzen.

Später fand eine bequemere Gradierung statt. Philipp Korte, Pfarrer von Salzkotten [ geboren 1730, gestorben 1803] trat als Reformator der Salzgewinnung auf. Er stand dem Fürstbischof Wilhelm Anton von Paderborn in allen technischen Angelegenheiten beratend zur Seite und leistete ihm vor allem in den „Söllereien“ wert volle Dienste. Kortes Verbesserungspläne fanden reiche Anregung durch Studienreisen zum Salzkammergut. Unter seiner Leitung wurden nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges in Westernkotten Gradierwerke aus Stroh, später aus Dornen gebaut.

Frauen im Tretrad

Von da an ging die Salzgewinnung schneller vonstatten. Recht mühsam gestaltete sich nur noch die Arbeit, das Wasser aus den Brunnen auf die Dornwände zu befördern. Sie wurde von Frauen bewerkstelligt. Ein mächtiges Tretrad von 6 Meter Durchmesser trug auf der breiten Innenseite armdicke Holzbalken. Durch ständiges Vorwärtsgehen auf diesen „Trepplingen“ setzte sich das Rad in Bewegung.

Im Zentrum kreiste die dicke Achse. Langsam rollte sich auf ihr eine schwere Kette auf und ab, an deren Enden Rieseneimer das Salzwasser aus dem Brunnen schöpften. Oben griff ein eiserner Haken in den gefüllten Behälter hinein, dass er umkippte und seinen Inhalt in einen Sammelkasten entleerte.

Aus diesem führten Rohre die Sole zum Gradierwerk, wo sie mittels Handpumpen in die Träufelrinnen über der Dornwand befördert wurden. Langsam sickerte das Wasser hinab, ließ beim ersten Fall Schmutz und Mineralstoffe auf den Dornen zurück und kam hochprozentiger unten an. Wieder hochgeleitet und im zweiten und dritten Fall auf anderen Teilen der Saline gradiert, gelangte es in die Sudhäuser, wo durch den Siedeprozess Wasser und Salz getrennt wurden. Die mühsamste Arbeit bei dieser Salzgewinnung war die der Frauen. Als Tagelohn erhielten sie nur ein Kastemännchen, das war ein kleines Silberstück im Wert von 25 Pfennig. Wie sehr die Beschäftigung trotz des dafür gebotenen Hungerlohnes begehrt war, geht daraus hervor, dass die Bewerberinnen für Wochen vorgemerkt waren. Dieser Frondienst im Tretrad gibt beredtes Zeugnis von der Armut der damaligen Zeit. Die fleißigen Frauen ließen neben der ermüdenden Arbeit ihrer Füße auch die Hände nicht ruhen. Barfuß gingen sie im Rade. In das Knirschen der Kette und das Stöhnen des Holzwerkes mischte sich das Geklapper der Stricknadeln, denn beim Radtreten wurde manches Paar Strümpfe fertiggestellt. In späteren Jahren wurde das Hochpumpen der Sole durch Göpel betrieben.

Der ahnungslose Stiefelabsatz

m Jahre 1845 glaubte Domänenrat Geißler von der Gräflich von Landsbergschen Verwaltung, durch Bergbau Stein salz aus dem Boden befördern zu können. Für die Bohrung legte man mehrere Mutungspunkte fest. Auf der „Isernen Schnute“, in der Feldflur an der Gieseler, bestimmte Geißler die Teufstelle, in dem er sich auf dem Stiefelabsatz herumdrehte und sagte „Hier wird gebohrt!“ Monatelang sauste aus einem Rammturm der mächtige Bohrer in die Tiefe, Erdmassen und Steine, die der Meißel beim Aufschlagen zermahlte, wurden mit langen Eisenlöffeln aus dem Schachte herausgeholt. Aber je tiefer das Loch wurde, desto mehr sah man sich in der Hoffnung getäuscht, jemals auf

Die neue Salinenanlage

Steinsalz zu stoßen, bis plötzlich jähes Erschrecken die Arbeiter lähmte. Mit donnerndem Getöse war der Block in den gähnen den Abgrund geschlagen, und gleich darauf drangen brausend und gurgelnd Wassermassen zur Höhe. Hoch auf zischte ein Strahl der schaumigen Flut. Entsetzt waren die Umstehenden zurückgewichen, ganz von Wasser durchnässt. Als jedoch einer merkte, dass er von Kopf bis zu Fuß mit Salzwater getauft war, wollte das Freudengeschrei kein Ende nehmen. Statt des Steinsalzes war eine Quelle in 300 Fuß — 100 Meter Tiefe erbohrt. die selbsttätig die Sole über Tag brachte. Schon waren die Schnellsten unterwegs zum Domänenrat Geißler. Im Dorfe verbreitete sich die Kunde fliegend von Haus zu Haus. Böllerschüsse krachten und lockten von nah und fern die Neugierigen herbei.

Ungeheure Wassermassen ergossen sich über das Land. Man musste die Quelle abfangen. Ein ausgehöhlter Baumstamm wurde über das Bohrloch gesetzt. Hoch sprang der Wasserstrahl darin empor und wurde durch Holzrohre dem neu angelegten Verteilungskasten zugeführt. Durch den ersten Erfolg ermutigt, teufte man am Hühl, 500 Meter von der Isernen Schnute entfernt, nochmals ein Bohrloch ab in 360 Meter Tiefe. Man stieß auf eine Wasserader mit 8 Prozent Salzgehalt. Sie konnte aber nicht ausgebeutet werden, weil sie nicht über Tage trat.

Vom Göpel zum Elektromotor

Die Art der Salzgewinnung aus der Sole blieb in der Folgezeit dieselbe. Im Anheben der Sole traten Änderungen ein. Zu den Göpelwerken trat im Jahre 1857 eine Fünf-Kolben-Balancier-Pumpe. Der letzte Göpel wurde 1919 abgebrochen, und 1926 musste die Dampfmaschine elektrischen Motoren weichen.

Die dem Bohrloch an der Isernen Schnute entnommene achtprozentige Sole wird heute auf zwei Dornwänden gradiert, bis sich ihr Salzgehalt auf 23—28 Prozent (je nach Witterung) gesteigert hat. Gleichzeitig lagern sich mineralische Beimischungen als Dornstein ab. Das Kochen der Sole erfolgt in drei Sudhäusern, auch Leckhütten genannt. Bei einer Erhitzung auf 60 Grad bildet sich grobkörniges Salz. Durch eine Temperatursteigerung auf 100 Grad erhält man feinstes Tafelsalz. In den Siedepfannen findet die letzte Reinigung der Sole statt durch Abschäumen des Salzschlammes von der Oberfläche und durch Ansetzen des Pfannensteines am Boden. Der einmalige Siedevorgang erfordert eine Zeitdauer von acht Tagen und bringt etwa 400 Zentner Salz.

Seit 1842 wird die Sole in unserm Dorfe neben der Salzgewinnung erfolgreich zu Heilzwecken verwandt. Im Thermal-Radium-Solbad suchen heute Einheimische und Fremde Gesundung und Kräftigung.